M上氏の自宅ゲーム会に参加しました。参加者5人。

Trekking the World (Underdog Games)・Betrayal Legacy (AH)・Dune: Imperium (Dire Wolf)をプレイしました。

今週はML.Kの7月例会の予定でしたが、北区民センターがワクチンの集団接種で使えなくなったので中止としました。

とりあえず8月も中止の予定。休館期間は9月までですが、この先どうなるかはよく分からないですね。

まずは軽くトレッキング・ザ・ワールド。世界中の観光名所を巡る旅をします。

トレッキング・ザ・ナショナルパークというアメリカの国立公園を巡回するゲームのリメイクで、前作では州名が分からん…というアメリカ人以外にはあまりフレンドリーでないゲームだったそうなのですが、世界の名所巡りになって分かりやすくなったと思いきや、国名や都市名じゃなくて名所名(富士山とかアンコールワットとか)で書いてあるのでやっぱり場所がどこか分からんという罠。名所カードにミニ地図書いて場所をポイントするだけでぐっとプレイしやすくなると思うのですが。

チケライ的にチケットを集めて目的地でセットコレクションをすると得点獲得、というシステム。

5人までプレイできるのに達成可能な目的地が4箇所しかオープンされてないのはちょっと競争厳しすぎるのではないでしょうか。

3箇所巡って1位タイ。

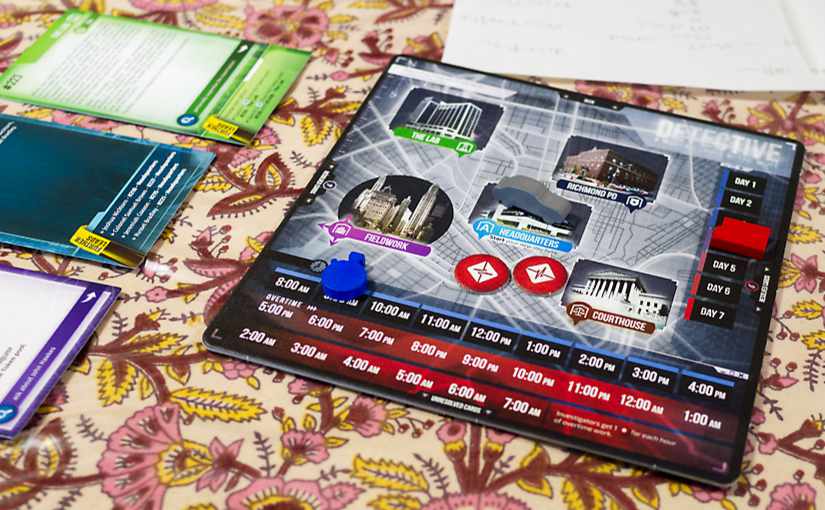

裏切り者レガシーの続きで10章をプレイ。

怪異発生時にはどのプレイヤーも序盤のランダムなイベントカードなどで謎にダメージを受けていて、裏切り者に易々と勝たれてしまいました。

キャンペーンの進行とともに何かとブラッディなカードが入る割にはキャラクター本人には特に成長要素的なものはないので、これバランス大丈夫なのかいなとちょっと不安にはなります。

2人減って3人でデューン・インペリウム。

担当キャラクターをランダムに引くとポール=アトレイデ。特殊能力でいつでも自分のデッキの一番上を見ることができます。ドミニオン式のオーソドックスなデッキ構築ゲームでドローの機会があるのにカードを引かないことが有利になることはあまりなく、割と意味なし能力。昔のAH/HJのデューンのうまく行ってないポールと同じでカードの中身見えてても特にできることがないと分かるだけ、という状態でした。負け負け。

![[Spoiler]グルームヘイヴンソロプレイ(CI10)](https://mtile.cloudfree.jp/wp-content/uploads/2021/06/1643.jpg)

![[Spoiler]グルームヘイヴンソロプレイ(CI9)](https://mtile.cloudfree.jp/wp-content/uploads/2021/06/1638.jpg)