札幌市北区民センターでML.Kの12月例会がありました。参加者5人。

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Trick-Taking Game (Asmodee)・18España (Lonny Games)・Der Ausreisse (FX Schmid)をプレイしました。

指輪物語トリックテイキングゲーム。4人。

1作目の旅の仲間をプレイ。2作目の二つの塔がもう発売されているようですが未入手。

協力型トリテ。5スートマストフォローで切り札は指輪スートの1だけ。これ原作の特に役に立つでもないのにみんななぜか執着する1つの指輪と比べると劇的に強力なのでは。コンセプトはおおむねザ・クルー(KOSMOS)と同じで、各プレイヤー1つのお題を割り当てられて、全員が自分の条件を達成したら全員勝ちです。

原作に沿って話が進んでお題の内容が変わったり特殊ルールが入ったり。全18話あって、序盤は特に難しいことないですが、3分の1を過ぎたあたりからだんだん難しくなっている感じ。クエスト7までクリア。

18ESP。4人。

スペインが舞台の18XX。特徴は北部の狭軌マップと南部の広軌マップに分割されているところ。序盤は全然別世界ですが、中盤から後半にかけては相互に乗り入れられるようになります。会社は4株立ちで、何株買っても会社の初期資金は4株分しかありません。目的地に到達する、港に運行する、盤外に運行する、という3つの目標を達成するごとに少しずつ資金がアンロックされて最終的には10株分降ってくるという独特の仕組み。

会社数は北部に大会社4、南部に小会社6と大会社6もあってやや多め。5列車までに小会社は合併されてなくなるので総合的な規模はそこまで大きくはありません。最近の18XXらしく登場会社がランダムでリプレイ性にも配慮されています。

プレイヤー破産はなく最高級列車が買われるのが終了トリガーなので、どう展開してもきっちり時間はかかります。今回はパーマネントな5列車が出た時点で協議終了。

南部の小会社を立てまくり、合併を駆使して90%社長になる作戦を試してみました。目論見通り自社株を90%確保できましたが、やや会社の選択が良くなかったのか所有列車も発展性も微妙といったところ。

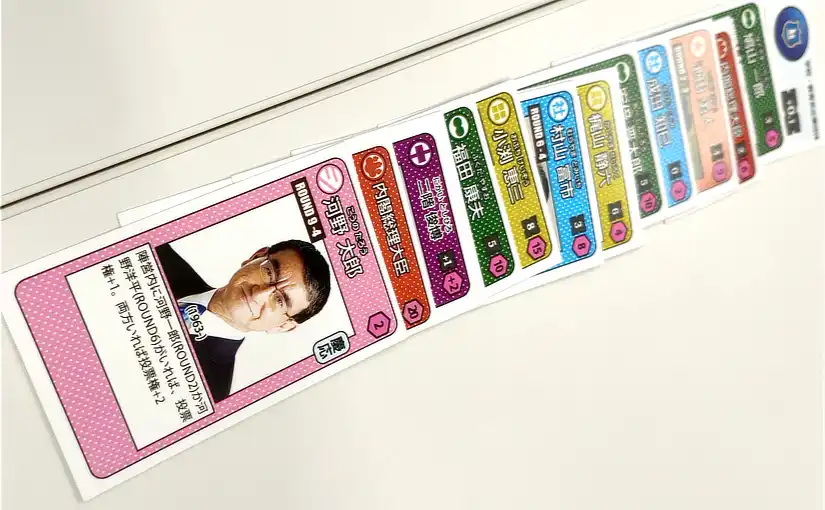

先頭走者。5人。

1989年の赤ポーン候補という古いゲーム。

自転車レースがテーマで、自分の番には自車の速度のカードを1枚プレイし、現在の先頭プレイヤーとの速度の差分で抜いたり抜かれたりします。先頭から時速2km遅いカードまではスリップストリーム効果で同じ速度で走ったことになります。これを利用して脱落することなく効率よく先頭プレイヤーに追随し、ここぞというタイミングで抜くゲーム。のはずですが、プレイした感じでは機械的に速いカードを引いた人が勝つだけの展開にしかならなそう。まあ今の基準で評価するゲームではないですが。それはそれとして手番の最初に1枚カードを山引きするのが良いスパイスになっていて、良いカード引けてもダメ手札でもプレイ中は非常に楽しいゲームです。面白いかどうかはゲーム性とは別のベクトルにあるという典型。1戦1敗。