札幌市北区民センターでML.Kの8月例会がありました。参加者6人。

Banquet Royal (Bankiiiz Editions)・Palmyra (Irongames)・Dark Moon (Stronghold Games)・トレンド (STUDIO U×F)・Alien Frontiers (Game Salute)・Unusual Suspects (Cranio Creations/テンデイズ)をプレイしました。今日は少し古いゲームが多め。

4人で王族の晩餐。王様のテーブルの上にハンバーガー・プリン・パイナップル・野菜サラダの(ちょっと王様の食卓に並ぶかというとどうかな)4種の料理をどんどん並べていって、指定の並びができたら得点というセットコレクション。勝敗はお題カードの配り運がほぼすべてなので競技性は低いですが、プレイ中はなかなか楽しいです。トップタイ。

5人でパルミラ。中央の都市からタイル配置で領土を広げて税金を集めるゲーム。各自のコマが2つずつあり、兵士コマでタイルを置いたときは新しいタイルが補充できて、徴税官コマでタイルを置いたときは勝利得点である税金が獲得できるので、まわりの動向と残り枚数を見ながら溜めと攻めを切り替えるタイミングを測るゲーム。タイル総数を全員で分けあうシステム上4人以下くらいがちょうど良いのではという感想。勝ち。

5人でダークムーン。5人プレイだと2人も感染者がいるので。やや人間側不利な気がします。といっても裏切り者なしと仮定しても極端に難しくも易しくもなく、裏切り者もあまり目立つ行動するとすぐ吊るされてしまうので、バランスは取れていると思いますが。最初から最後まで真摯な村人であるかのように行動して悪いこと何もせず、感染者で勝ち。

6人でトレンド。少し前のゲムマ作品らしい。3×3の9マスの共通場に女の子カードを配置していって、服装の属性で同じものが1列揃えばその属性のカード持ってる全員に得点チャンスというゲーム。揃えた人は揃えるためにカード使ってるので得点できないことの方が多いのですが、代わりにボーナスでカードをたくさん補充できるという仕組みでバランスを取っています。5人ゲーを6人でプレイしているのでデザイナーの意図したバランスではないと思いますが、トレンドに全くひっかからない服をいくら在庫してもトレンド作れないトレンドに乗れないの二重苦というアパレル業界の苦悩を感じさせてくれるゲーム。勝ち。

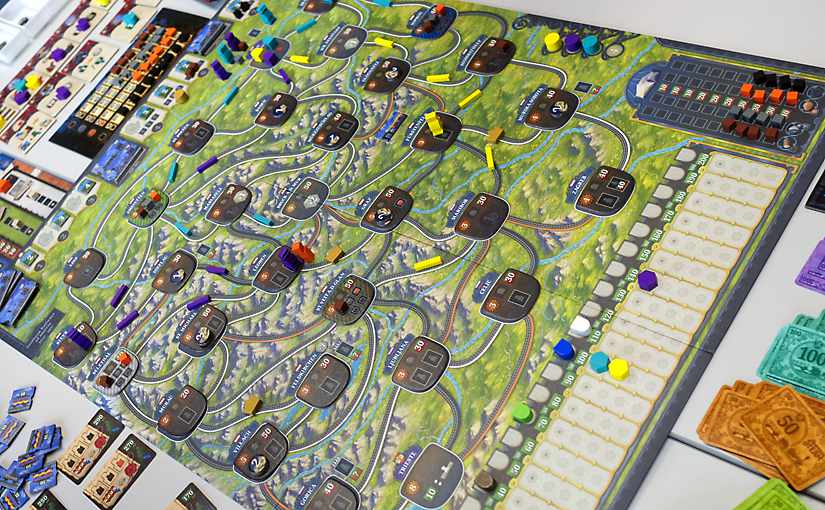

3人でエイリアンフロンティア。全部入りのビッグボックスです。アドオンは足さなかったそうで、使いにくいと評判のロケットダイスではなく普通のダイス。Outer Belt拡張に由来するアステロイドカードが強そうでした(というほど極端に強力ではないはずですが、拡張で増えすぎて狙ったカードが出てくる保障のないエイリアンテックカードより獲得しやすく使いやすいです)。派閥パックからホームステッダーユニオンを選びましたが、6マスめで入植できる能力はあまり使う機会ありませんでした。負け。

5人でアンユージュアル・サスペクツ。12人の容疑者の中に1人だけ犯人が混じっています。プレイヤーの1人は目撃者で犯人が誰だか知っていて、残り全員で犯人を推理する協力ゲーム。目撃者にYES/NOの質問をして犯人を絞っていくのですが、質問はカードで引いたのを読むだけ。そしてその質問は「犯人はゾンビ映画で最初に死にそうですか?」みたいな顔で判断する第一印象を聞くものしかないという。これがゲームかというとそうではない気がしますが、間違いなく面白いことは保障できます。5戦全敗。