札幌市北区民センターでML.Kの10月例会がありました。参加者8人。

やっと緊急事態が解除されて区民センターでの集団接種も終わって半年ぶりに開催できました。

Cards Against Humanity (Cards Against Humanity)・Cartographers Heroes (Thunderworks Games)・Arkwright: The Card Game (Game Brewer)・Space Race (Boardcubator)・57577 (幻冬舎)をプレイしました。

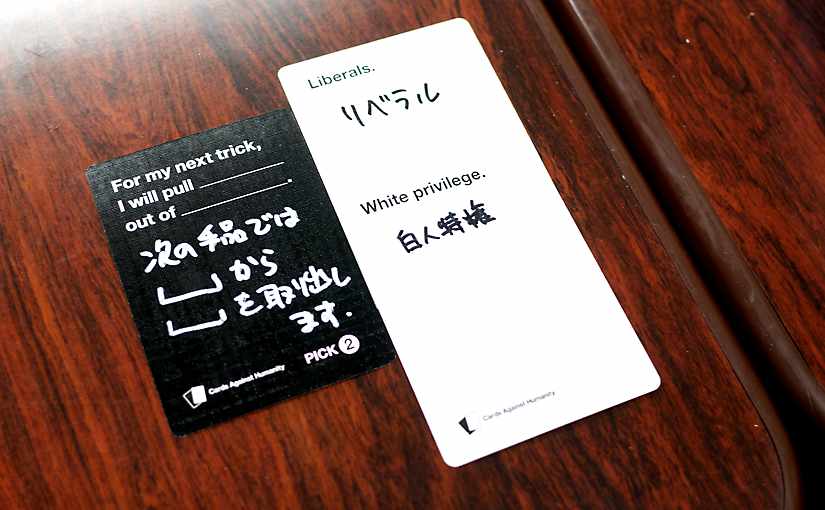

カード・アゲンスト・ヒューマニティは何年か前のキックスターター発のカードゲーム。

当時輸入した人による和訳タイトルは「人権侵害カードゲーム」ですが、これのタイトルは「Crime Against Humanity (人道に反する罪)」を踏まえているので人権は全然関係ないということはないですがあまり関係ないですね。

ゲームとしては私の世界の見方の丸パクリで、単にカードの内容が政治的だったり人種差別的だったり下品だったりするというだけです。600枚もの大量のカードが入っていて、訳を貼るのもそれを積み重ねるのも大変そうだったので直接サインペンで訳を書き込んでみました。適当に2巡くらい回してみましたが、まあ普通に面白いです。BGG5点台は評価低すぎでしょう。これがゲームかと言われると確かに疑問ではありますが。さすがにカード内容的にはアメリカ人の笑いのツボを抑えておく必要がある感じです。

カルトグラファーヒーローズはキックスターターのコレクター版。

大箱にヒーローズとその他3つの小拡張が入っています。基本セットは入っていませんが、混ぜても遊べるそうです。

モンスターを退治してくれる新地形のヒーローが追加されたのが大きな違い。その他、毎ラウンドの得点条件カードが癖のあるのに入れ替わっているようです。

ヒーローはモンスターの後に出てくればモンスター倒してくれるお役立ちキャラですが、先に引かれてしまうと何もない空き地にただ登場して周囲のわずかなヘクスをモンスターから守ってくれるだけという使えなさ。まあこの辺の運ゲーっぷりを楽しむゲームではあるのですが。

卓分けて3人でアークライトカードゲーム。

カードゲームとは名ばかりで、トークンやトラックなどのコンポーネントがカードで代用されているだけで中身は普通にアークライトのボードゲーム版ということで評判です。デッキからカード引く要素は全くありません。

4種類の産物を生産する工場を建てて労働者を雇ってお金を稼ぐところは、確かにアークライトのボードゲーム版と全く同じでした。最初から2種類の工場を持っているのですが、3種類に増やすと手数が足りず、2種類のままだと儲ける機会が少なく競合が減って他のプレイヤーを楽させてしまう、というジレンマもたぶん変わってないと思います。

パン工場とランプ工場の2種類から手は広げずに地道に稼いで勝ち。

3人でスペースレース。

担当国は中国を選択。序盤ちょっと後ろからスタートですが、後半から追い上げるタイプの国のようです。

他のプレイヤーはソ連とEU。今回はエリアマジョリティに全然勝てなかったのですが、さすがに国特性か最後のプロジェクトタイルから大量得点した分で追い付いて勝ち。

3人で57577。

5文字と7文字のフレーズのカードが50枚ずつ入っているので、5を2枚と7を3枚組み合わせて短歌を作るゲーム。

これはちょっとセンスが問われますね。