札幌市東区民センターでML.Kの10月例会がありました。参加者10人。

惨劇RoopeR (BakaFire Party)・Coloretto (ABACUS)・Pictomania (Pegasus/HJ)・ガンダム To Apple (同人)をプレイしました。

今日は集まりよく最初から2卓立つ勢い。なにせ最遠参加者は東京からです。

まずは4人で惨劇RoopeR。前回プレイ時と違う面子で自分以外全員初プレイなので、脚本家を担当して前回と同じシナリオ1をプレイしました。

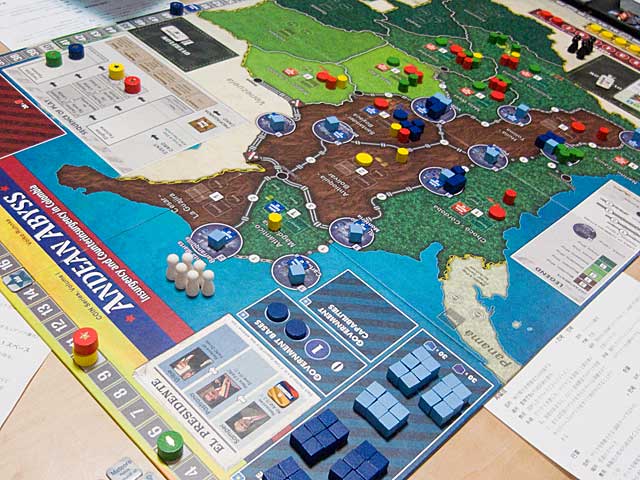

付属のトークンの視認性が悪いので、TCGのライフカウンター用のおはじきを各色用意してみました。盤面カラフルで一目瞭然になり、かなりプレイアビリティが向上していい感じです。

脚本家になって初めて分かる人殺しの難しさ。プレイヤーやってると何が起きても人死にそうでハラハラドキドキなのですが、脚本家の立場になると全く逆で、重要人物がスルスルと包囲網を抜けてしまい全然思ったように死んでくれません。初回ループの途中で方針変更して予定とは逆の伏せておくつもりだった方の敗北条件のスイッチを押すことになり、序盤からあからさまに怪しい重要情報やら決定的証拠やらをポロポロとお漏らししてしまいました。相談禁止でプレイヤー側の連携が難しいのに助けられて、なんとか3ループとも敗北させることはできましたが、最後の戦いの役職当てはあからさまに一方が怪しい2択にしかならず、順当に主人公の勝利でした。

5人でコロレットはBGGストアで売ってる拡張を投入。ランダムで6種類の特殊ルールから一つが適用されます。今回のは各ラウンドで最初に降りたプレイヤーは引き取ったセットに加えて、山札からカードを1枚獲得する、というもの。安全策の早降りが一躍ハイリスクハイリターンな手に化ける強烈なシステムでした。なかなか良い拡張です。負け。

6人でピクトマニアは最大数。消去法がかなり有効でどんなにわけ分からん絵描かれても最後は2択まで絞り込めるはず、なのですが思ったよりは難しかったです。勝ち。

最後はガンダムウォーのカードでApple To Apple。最近のガンダムウォーがどうなってるのか全然知りませんが、AGEとかOOとか入ってると嬉しいかもしれません。人物系のカードは(たぶん)意図的にほとんど同じのが何枚も入っているので、あえて外していくのも作戦かも。

別卓ではEclipse・The Road to Canterburyなどがプレイされていました。

終了後は移動して裏例会。参加者8人。

Shadows over Camelot (DoW)をプレイしました。

マーリン拡張入りなので最大8人まで吸収できます。8人だと裏切り者が1~2人いるはずですが、移動に不確実性が入ったので裏切り者の行動があまり目立たなくなったようです。

裏切り者1人告発済みの状態で終了しましたが、もう1人裏切り者がいて円卓の騎士の敗北。最後が聖杯だったのですが、残りの宝具2個とも2人の裏切り者に独占されていていました。よく訓練された裏切り者というか、やはり最初からイケイケでランスロットに挑む騎士はやはり怪しいとみなすべきというか。