M上氏の自宅ゲーム会に参加しました。参加者4人。

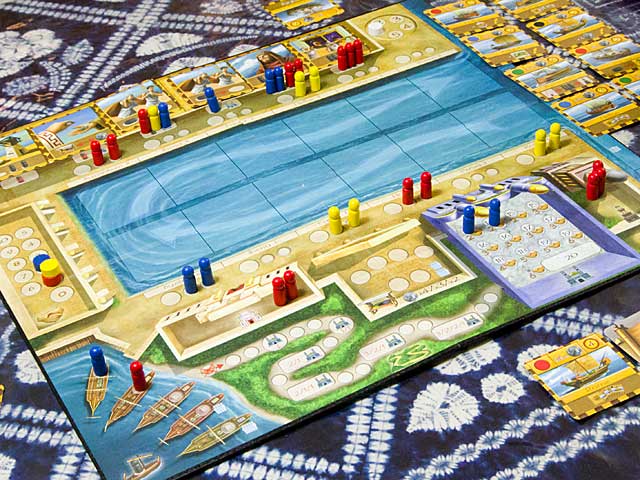

Biblios (IELLO)・Cat & Chocolate (Qvinta Essentia/Moonster Games)・Skull & Roses (Asmodee)・King of Tokyo (IELLO)・The Message: Emissary Crisis (Swan Panasia)をプレイしました。

昼からエッセンサッポロで新年会でした。すごい美味しかったです(小並感)。そのままM上氏宅に移動しました。

いい感じに酔ってたのであまりゲームの内容まで覚えてないですが、軽めの小物を連続してプレイしました。基本負け負けでした。ビブリオスは金貨の競りで小出しに何枚か競り落した割には肝心の色で競り負け。キャットアンドチョコレートは基本セットのホラー編とゾンビ編のテキサスゾンビーズでどちらも悪くなかったですが、いかにも実生活でありそうなシチュのビジネス編の方が好みかなという感じ。髑髏と薔薇は最初に1ポイント取っただけでそれっきりでした。キングオブトーキョーは途中ダイス分のVPでけっこういい所まで行ったのですが、HP減りすぎたのにビビって安全運転に方針転換してしまい、いい所なしでした。

ボックスアートから見るからにカッコイイ雰囲気を漂わせているスワンパナシアのエミッサリークライシス。2対2の陣営に分かれてお互いの陣営を探りながら味方に味方のメッセージカード3枚を送りつける正体隠匿ゲーム。悪魔城の馬車を今風にリメイクしたような感じです。おっさんばっかりなビジュアルのくせに絵ばかりデカくて特殊効果の字小さすぎでプレイアビリティ高くないのが難点ですが、虚実入り乱れながら展開スピーディーで良さそうなゲーム。酔っ払いにはちと難易度高く、あからさまな行動を読まれて味方殺された上に2対1で嬲られて大敗。