K藤氏の自宅ゲーム会に参加しました。参加者4人。

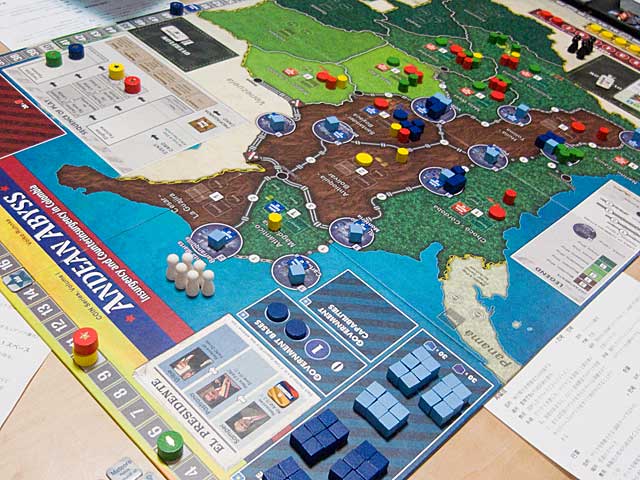

Andean Abyss (GMT)をプレイしました。

前回10月のときと同じ面子でアンデアンアビス。担当勢力をランダムに決めると政府でした。

前回と違って政府の能力を底上げしてくれる系の持続イベントがなかなかやって来ず、終始生性能で戦うしかない状態でした。この状態だと序盤の大統領の補正のせいで収入が少ないくせに、何やるにしても反政府勢力の3倍お金がかかる貧乏政府です。微妙なイベントを処理するのに手間取って兵力展開が遅れたのもよろしくありませんでした。やはりとっとと兵士だけでも全部盤上に出さないと魑魅魍魎の跳梁跋扈を防ぐことができません。

可動戦力さえあれば1手で他プレイヤーを攻撃できるゲリラたちと違って、政府軍は何をやるにも戦力用意する他に2手3手とかかり、ゲリラ側は正しく対処すればその間にいくらでも逃げることができてしまいます。プロパガンダカード間に平均15枚中せいぜい半分しか行動できないことを考えると、多少のイベントは甘受してでも計画的に勢力拡大を進める必要がありそうです。

勝ったのは3枚めのプロパガンダカードの直前で第1行動派閥として華麗に基地配置して駆け抜けることに成功した共産主義者さんでした。政府は箸にも棒にもかからない最下位。